ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

2023/4/24 ブルックナー:交響曲第4番 (c)K.Miura 写真提供 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2023/4/24 ブルックナー:交響曲第4番 (c)K.Miura 写真提供 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2023/4/24 ブルックナー:交響曲第4番 (C)K.Miura 写真提供:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

4/24カーテンコールから (C)K.Miura 写真提供:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

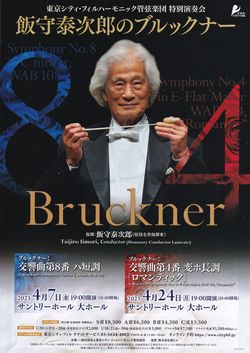

飯守泰次郎です。ご報告がだいぶ日が経ってしまいましたが、4月に開催された東京シティ・フィル特別演奏会2公演を無事終えることができました。サントリーホールにお越しくださって驚くべき集中力と熱い拍手で私たちを励ましてくださったお客様、舞台上あるいは舞台裏で支えてくださる皆様、そしていつもホームページをご覧くださるすべての皆様に、改めまして御礼を申し上げます。

4/24の「ブルックナー:交響曲第4番」の公演プログラムに掲載された私の「ご挨拶」全文を、このコーナーでお読みいただけるよう以下に掲載いたします。 なお、東京シティ・フィルと私の次のコンサートは、第364回定期演奏会(10月4日(水) 東京オペラシティコンサートホール)です。皆様のお越しを心からお待ちしております。

***

東京シティ・フィル特別演奏会「飯守泰次郎のブルックナー」

〜交響曲第4番変ホ長調(2023/4/24) 公演プログラム掲載の「ご挨拶」全文:

ご挨拶

桂冠名誉指揮者 飯守泰次郎

本日は東京シティ・フィルのブルックナー特別演奏会〜交響曲第4番〜にお越しくださり、どうもありがとうございます。私たちはつい先日、この特別な演奏会の1回目として、交響曲第8番を演奏したばかりです。風雨の強い荒れ模様の晩でしたが、お集まりくださった素晴らしいお客様の非常に高い集中力を背中にひしひしと感じ、舞台上にいる私たち演奏者と聴衆が一体となってブルックナーの音楽に没頭している、という実感がありました。いつもシティ・フィルを支えてくださるファンの皆様、私とシティ・フィルの組み合わせに新鮮な好奇心をもってご来場くださる聴衆の皆様に、改めて深く御礼申しげます。

私は、ドイツ、オランダというゲルマン系の国で約25年を過ごし、毎夏にバイロイト音楽祭の助手を20年以上務める中で、ブルックナー指揮者との出会いにも恵まれました。ブルックナーは、ワーグナーと同じ後期ロマン派というだけでなく、ワーグナーを深く尊敬し、特にオーケストレーションや転調のしかたなどに強い影響を受けています。私にとって、バイロイトでワーグナーの仕事をした経験が、ブルックナーのサウンドを構築する土台になっていると思います。 敬虔なカトリック教徒で、自然を深く愛したブルックナーの音楽は、ドイツやオーストリアの森を思わせるロマン性、そして深い宗教性と哲学性をそなえています。

彼特有の響きを出すには、オーケストラ全体が一体となって、互いに他の楽器の響きに耳を傾けることが重要です。 シティ・フィルと共に長くブルックナーを演奏してきた中で私たちは、音を出す前からどの楽器と一緒にどういう音を出すか、いわば横のつながりの意識を常に持つことを、大切にしてきました。さらに、音符というのは必ず生きていていて、書いてある音符の間、あるいは裏に、楽譜には書ききれない自由さがある、ということも、私はオーケストラに繰り返し伝えてきました。それらの積み重ねの結果、常に聴きあいながら有機的に音楽を創っていく、その精神的な集中と燃焼こそがお客様に伝わるということを、今のシティ・フィルは本当によく理解し、献身的に演奏してくれて、心から感謝しています。

音楽というのは、生きているものです。私は以前から、人間はどんなに年をとっても、想像もしなかった衝撃的な経験をすることはありうるからこそ、どこかに融通性をもっていたいと考えていました。すっかり高齢になった今も、どこかに決定版というものがあるのではなく、演奏者も聴き手もそれぞれが成長して変化することがすべて含まれていく演奏が自然だと思っています。 今回演奏する第4番「ロマンティック」は、ブルックナーの交響曲の中では演奏機会も多く、人気の高い最高の名曲です。ひととき日常を離れ、時空を超えて息づくブルックナーの音楽にただただ浸っていただけますよう願っております。

***

|

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

リハーサル

リハーサルの1コマ

飯守泰次郎です。本日4/24は、東京シティ・フィルと私の特別演奏会「飯守泰次郎のブルックナー」(2公演)の2回目のコンサートで、ブルックナーの交響曲第4番変ホ長調を指揮いたします。

ブルックナーについてはすでに国内外で数多くの名演が残されています。私はブルックナーを指揮するとき、すでに確立されているブルックナーの素晴らしい演奏史に何かを付け加えよう、というつもりはありません。ただ、このような素晴らしい音楽が存在する、ということをお客様に伝え続けていきたい、という一心で取り組んでいます。

このコンサートに向けたリハーサルで、シティ・フィルの皆さんがブルックナーを演奏する喜びと使命感に溢れ、私と一緒に音楽してくださっていることを、とても嬉しく思います。

オーケストラという巨大な楽器でブルックナーが表現した内容は、彼自身が生きた時代はもちろん、私たちの時代にも生きており、そして未来へと繋がっていくのです。サントリーホールで、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

2023/4/7 ブルックナー:交響曲第8番 (c)大窪道治 写真提供 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2023/4/7 カーテンコールより(ブルックナー:交響曲第8番) (c)大窪道治 写真提供 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

飯守泰次郎です。先日4/7に開催されました東京シティ・フィル特別演奏会の1回目(ブルックナー:交響曲第8番)の際、当日の公演プログラムに掲載されました私の「ご挨拶」を、ホームページをご覧くださる皆様にこのコーナーでお読みいただけるよう、以下に掲載いたします。

なお、4/24開催の当特別演奏会の2回目(ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」)の公演プログラムには、お越しくださるお客様へのご挨拶としてこれとは異なる文章を寄せておりますので、ご来場のお客様はお読みいただけましたら幸いです。

***

東京シティ・フィル特別演奏会「飯守泰次郎のブルックナー」

〜交響曲第8番ハ短調(2023/4/7)

公演プログラム掲載の「ご挨拶」全文:

ご挨拶

桂冠名誉指揮者 飯守泰次郎

本日は東京シティ・フィルの特別演奏会にお越しくださり、どうもありがとうございます。

私は、1997年に常任指揮者に就任し、2012年に桂冠名誉指揮者になり、四半世紀以上をシティ・フィルと一緒に過ごしてきました。長い時間をかけてお互いに理解と信頼を深め、音楽創りを積み重ねてきた結果、シティ・フィルと私のコンビにしかない特別な個性がある、と多くの方々に認めていただけるようになったことを、誇りに思います。いつも支え、育ててくださっているシティ・フィルのファンの皆様、私たちの演奏に新鮮に耳を傾けてくださる聴衆の皆様に、心から感謝いたします。

シティ・フィルと共に歩んできた中でも、「ベートーヴェン全交響曲ツィクルス」(2000年と2010年の2回)、「オーケストラル・オペラ」と題したワーグナーの楽劇の全曲上演(2000〜2008年/7作品)、そして「ブルックナー交響曲ツィクルス」(2002〜2004年、2012〜2017年の2回)は、私たちの個性を確立する決定的な経験となりました。

そして2021年5月、感染症禍の中で奇跡的に実現できた「『ニーベルングの指環』ハイライト特別演奏会」では、シティ・フィルが、バイロイト音楽祭で活躍する最高のワーグナー歌手を迎えるにふさわしい、本物のワーグナー・オーケストラであることを見事に示しました。

これに続く取り組みとして今回、時代と響きにおいてワーグナーと通ずる点の多い、ブルックナーの交響曲に、みたび集中する機会に恵まれ、サントリーホールで皆様をお迎えできることを、大変嬉しく思います。

ヨーロッパ各地の歌劇場等での体験にもとづいて私は、調性が持つ独自の意味や色合いに好奇心を持って演奏すること、いわゆる「裏拍」がドイツ語の語感にもとづく大変重要な音であること、楽譜に記譜しきれない音楽の「重心(schwerpunkt)」があることなどを、特に重視してオーケストラに伝えてきました。

シティ・フィルではこれらのことがしっかりと根を下ろし、メンバーが入れ替わってもオーケストラの中で引き継がれています。これが、ブルックナーを演奏するうえで特に大切になるのです。

ブルックナーについては、様々な版の相違、不器用であまりに素朴な彼の人柄にまつわるエピソードなど、多すぎるほどの情報があり、私もこれまで色々なことをお話ししてきました。作曲家と作品について知ることは必要ではありますが、しかし、ブルックナーの交響曲に関しては、どんなに情報を集めても、それだけでは本質に近づくことができません。知り得た知識だけでなく様々な矛盾も含め、すべてを考えあわせ、忍耐をもって楽譜と向かい合って内的葛藤を重ね、全体を有機的に構築できるまで作っていく必要があるのです。

教会のオルガニストとして高い名声を集めたブルックナーの生涯、そして彼特有の人格から、「即興」というものが彼の音楽の本質において大きな比重を占めている、と私は感じています。

本日演奏する第8番は、彼が完成した最後の交響曲であるとともに、ワーグナーの影響が最も顕著に表れている作品であり、演奏時間も最長です。ハ短調に始まり、ハ長調の大団円に至るまで、どうぞブルックナーの巨大な響きの宇宙に自由に身をゆだねていただきたいと思います。

***

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

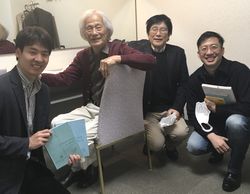

フェスティバルホールでの前日リハーサル

飯守泰次郎です。本日4/15は、大阪の4つのオーケストラによるユニークなプロジェクトとして人気を集めている、大阪国際フェスティバル2023「4オケの4大シンフォニー」です。今年はブラームス生誕190年ということで、4つの交響曲を4つのオーケストラが演奏いたします。

|

最初に山下一史さん指揮の大阪交響楽団が交響曲第3番ヘ長調、続いて飯森範親さん指揮の日本センチュリー交響楽団が交響曲第4番ホ短調、そして私は交響曲第2番ニ長調を関西フィルハーモニー管弦楽団と共に演奏いたします。最後は、フェスティバルホールを本拠地とする大阪フィルハーモニー交響楽団が尾高忠明さんの指揮で交響曲第1番ハ短調を演奏して締めくくります。

指揮者どうしというのは滅多に会う機会がないのですが、このプロジェクトは指揮者仲間に会える貴重な機会にもなっています。

昨日のリハーサルでは、曲順の関係で山下一史さんにはお目に掛かれませんでしたが、尾高忠明さんと飯森範親さんに大変久し振りにお会いできました。

尾高さんがおっしゃって気づいたのですが、今回の指揮者はみな桐朋学園で齋藤秀雄先生にしごかれた新旧世代の4人、ということで驚きました。

舞台上のオーケストラは1曲ごとに交代しますので、今日は4曲をお聴きになるお客様のほうが大変ではないかと心配になりますが、すでに全席完売ということで大変嬉しく思います。

今日の大阪中之島は雨降りですが、どうぞお気を付けてお越しください。フェスティバルホールで皆様のお越しをお待ちしております。

|

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

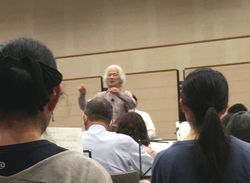

リハーサルから Photo by Ken Takaseki

リハーサルの後も〜演奏を支えてくださるシティ・フィルのメンバーやアシスタントと 私の右 コンサートマスターの戸澤哲夫さん、隣 首席ティンパニ 目等貴士さん 私の左 アシスタント四野見和敏さん、指揮研究員 山上紘生さん 話し合っているのはチェロ客員首席大友肇さんとヴィオラ首席臼木麻弥さん

飯守泰次郎です。今月は東京シティ・フィルと私の特別演奏会として、ブルックナーの交響曲をサントリーホールで2回、演奏いたします(4/7、4/24)。 本日4/7は交響曲第8番ハ短調、この1曲のみのプログラムです。

東京シティ・フィルと私のブルックナーは、常任指揮者として1998年に指揮した交響曲第4番がCDになってご好評をいただいたのが最初で、以来、時間をかけてゆっくりと培ってきました。その歩みは、2021年秋に発売された「ブルックナー交響曲選集」ボックスCD(第3、4、6、7番/リマスタリング盤4枚組)としてひとつのまとまった形になっています。

私も82歳になり、長年信頼する東京シティ・フィルの皆さんと、いま新たに集中してブルックナーに取り組める機会を与えられたのはまさに特別なことである、と感謝しております。

|

昨日はリハーサルに、東京シティ・フィル常任指揮者の高関健さんがいらしてくださり、愛用のカメラで今回も素晴らしい写真を撮ってくださいました。指揮者が指揮者を撮るだけあって、毎度見事に音楽を写し取ってくださることに驚いております。

第8番は、ブルックナーが完成することのできた、最後にして最大の、交響曲の歴史においても明らかに1つの頂点をなす偉大な作品です。4月に入り、新年度を迎えてお忙しい方も多くいらっしゃると思いますが、今宵はぜひ、現代の私たちの日常からかけ離れた壮大な音楽の時空間へご一緒しましょう。皆様のお越しを、サントリーホールで心よりお待ちしております。

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

(C)s.yamamoto 写真提供:関西フィルハーモニー管弦楽団

(C)s.yamamoto 写真提供:関西フィルハーモニー管弦楽団

(C)s.yamamoto 写真提供:関西フィルハーモニー管弦楽団

(C)s.yamamoto 写真提供:関西フィルハーモニー管弦楽団

(C)s.yamamoto 写真提供:関西フィルハーモニー管弦楽団

飯守泰次郎です。3月最終週は関西フィルの第335回定期演奏会で大阪に滞在しておりました。

関西フィルとは、四半世紀以上の長い関係の中で国民楽派の作品も数多く演奏してきましたが、チャイコフスキー・プログラムはおそらく初めてだったと思います。

特にここ10年ほどは、ブルックナー全交響曲チクルスと、ワー グナー楽劇の演奏会形式上演、あるいはオラトリオに集中して取り組んでおりましたので、今回のチャイコフスキーは関西フィルのお客様にも、楽員の皆さんにも、新鮮に受け止めていただけた手ごたえがありました。

|

前半に演奏した「弦楽セレナーデ ハ長調」は、あまりによく知られた名曲ですが、今回は定期演奏会の曲目としてじっくり時間をかけ、関西フィルの弦全員で音楽創りができました。

交響曲第5番も、圧倒的な演奏効果の影で見失われがちなチャイコフスキーの心の揺れまで深く掘り下げたい、という私の意志を、オーケストラの皆さんが共有して一緒に音楽した実感がありました。

客演コンサートマスターの戸澤哲夫さんと、関西フィルのコンサートマスター木村悦子さんが並んで、オーケストラをまとめてくださって、感謝しております。

関西フィルとは約半月後の4/15にも、「第61回大阪国際フェスティバル2023 4オケの4大シンフォニー2023」でブラームスの交響曲第2番を演奏します(フェスティバルホール)。そしてその次は2024年3月29日の第344回定期演奏会でブルックナーの交響曲第5番を演奏いたします。どうぞご期待ください。

|

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

『トリスタンとイゾルデ』前奏曲と愛の死(写真提供:仙台フィルハーモニー管弦楽団)

(写真提供:仙台フィルハーモニー管弦楽団)

ブルックナー 交響曲第7番(写真提供:仙台フィルハーモニー管弦楽団)

マスク越しという条件付きで「ブラヴォー」解禁!(写真提供:仙台フィルハーモニー管弦楽団)

飯守泰次郎です。本日3月17日と明日18日は、私が常任指揮者として仙台フィルハーモニー管弦楽団を指揮する最後の定期演奏会です。

2018年の4月に常任指揮者に就任し、ベートーヴェン、ブラームスの全交響曲、ロマン派や民族楽派の交響曲を中心に、仙台フィルとともに歩んできました。

常任指揮者の任期をしめくくるプログラムは、ワーグナーとブルックナーという、私たちの集大成となる組合せを選びました。

コンサートの前半は、ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』より「前奏曲と愛の死」を演奏します。 『トリスタンとイゾルデ』は、“愛”について、音楽的にも文学的にも史上まれにみる深さで問題提起した作品です。転調と半音を駆使し、音楽が人間の感情に与える作用を最大限に使いこなして、男女の愛の究極のドラマが表現されます。

ワーグナーがこの作品で問いかけた内容は、2023年の今になっても、解決されるどころか、ますます強く私たちに迫っているように思われてなりません。

ブルックナーは、ワーグナーを敬愛し、特に楽器法、和音と調性の扱いなどに強い影響を受けました。 今日演奏する交響曲第7番でも、「ワーグナー・テューバ」という、ワーグナーが開発した特別な金管楽器(ホルン奏者が演奏します)が使われるなど、両者の音楽の響きには驚くほどの共通性があります。しかし、音楽が表現する内容は、全く対照的です。

生涯にわたって深い信仰を持ち続けたブルックナーにとって、作曲という行為は、神と自分の対話そのものだったといえます。彼の音楽の創造の源は、彼自身も意識できないほど深いところにあったのでしょう。ひたすらに自分の内的な欲求のみに従った結果、彼の交響曲は人間のスケールを超越して、純粋に音楽による宇宙の表現に到達した、ともいえます。

交響曲第7番は、哀悼のアダージョである第2楽章、ブルックナーらしいスケルツォの第3楽章、そして第1楽章と第4楽章はともに「愛」の調性であるホ長調、という構成で、ブルックナーの醍醐味に浸っていただける最高の交響曲です。

仙台フィルとは以前、交響曲第4番「ロマンティック」を一緒に演奏しました。長大なブルックナーの交響曲は、オーケストラとしての精神的な結束が特に求められます。創立50周年を迎える仙台フィルは、その歴史において特別なチームワークとアンサンブルを築いてきたオーケストラであり、リハーサルでもブルックナーの素晴らしい響きを出してくれて、大変嬉しく思います。

すでに2日目は全席完売とのことですが、本日はまだ当日券もございます。皆様のお越しを日立システムズホール仙台でお待ちしております。

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

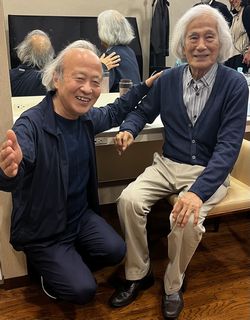

ステファン・グールドさんと

グールドさん、デイヴィッド・スタウトさん(ヴォルフラム役)と

飯守泰次郎です。現在、新国立劇場で公演中の『タンホイザー』にステファン・グールドさんが出演されていて、2/8の公演を私も観劇してまいりました。

このプロダクションは、バイロイトでヴィーラント・ワーグナーおよびヴォルフガング・ワーグナーの助手も務めた、ハンス=ペーター・レーマンさんの演出によるもの(2007年プレミエ)で、美しく品格のある舞台です。

いうまでもなく、ステファン・グールドさんは当代のヘルデン・テノールの最高峰であり、私が新国立劇場オペラ芸術監督として指揮した『ニーベルングの指環』ではローゲ、ジークムント、『ジークフリート』および『神々の黄昏』のジークフリート、と4部作全部に出演するという空前の快挙を成し遂げています。新国立劇場開場20周年記念特別公演『フィデリオ』のフロレスタンも含め、計5演目でご一緒しました。

2021年5月には、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団が「飯守泰次郎傘寿記念」として開催した「『ニーベルングの指環』ハイライト」特別演奏会で、ただ1度のこのコンサートのために、パンデミックの中、2週間の隔離期間を経て出演し、ジークフリートの名場面を歌ってくださいました。

今回の『タンホイザー』は、比較的若い世代の海外招聘歌手の皆さんも、日本を代表する邦人歌手の皆さんも、グールドさんという大歌手と舞台を共にすることで歌唱のスケールがより大きくなり、アレホ・ペレス氏指揮の東京交響楽団に支えられて大変素晴らしい舞台になっていました。

ヴェーヌスベルクのシーンでは東京シティ・バレエ団の皆さんが、見事な乱舞で舞台に精彩をもたらし、

新国立劇場合唱団(合唱指揮:三澤洋史さん)も、感染症禍による動きの制約からようやく解放されて圧倒的な歌唱でドラマを盛り上げていました。

私は2018年にオペラ芸術監督を退任してから、ぜひ聴衆の一人としてオペラパレスに通いたいと楽しみにしていましたが、まもなくパンデミックが始まるなどしてなかなか機会がなく、大変久し振りの新国でした。幕間などにお客様や新国のスタッフの方々に再会できたことも、とても嬉しく思いました。

『タンホイザー』は残すところ2/11(土・祝)の1公演のみ、千穐楽はさらに盛り上がることでしょう。もし迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会を逃さずオペラパレスへどうぞ。なんといってもやはり、オペラは最高!です。

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

「フィンランディア」(写真:(C)金子力)

ヴァイオリン協奏曲 荒井里桜さんと(写真:(C)金子力)

荒井里桜さんと

飯守泰次郎です。2023年の最初のコンサートは本日1/21、東京シティ・フィルのティアラこうとう定期演奏会を指揮いたします。真冬にまさにふさわしいシベリウス・プログラムで、「フィンランディア」、ヴァイオリン協奏曲ニ短調、交響曲第2番ニ長調を演奏いたします。

|

私は、様々な民族に深く根差している国民楽派の作曲家に非常に魅力を感じ、特にシベリウスには格別の愛着があります。フィンランドの自然のスケールの大きさ、北国の暗さや寒さ、そしてそれらを追い払うような熱狂的なフィンランドの人々のエネルギーを満喫していただけるプログラムです。協奏曲では、フレッシュなエネルギーに溢れた優秀なヴァイオリニスト、荒井里桜さんをお迎えします。

東京シティ・フィルの皆さんとは、常任指揮者時代から折々にシベリウスを演奏してきて、今回も非常に高い集中力で、シベリウスならではの響き、民族に根差した歌心を、共に追求してくださっています。

|

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

12/28 東京シティ・フィル 第九特別演奏会(東京文化会館)(Photo: c K.miura)

飯守泰次郎です。昨夜、東京シティ・フィルの第九特別演奏会にお越しくださった皆様、共演してくださったソリストの皆様、オーケストラ、東京シティ・フィル・コーアの皆様、どうもありがとうございました。おかげさまで、今年はご依頼いただいたすべてのコンサートを、なんとか無事に予定通り終えることができました。

この私のホームページで、今年の前半に指揮した9回のコンサートについて私のメッセージを掲載できずにおりましたので、時間が経ってしまって恐縮ですがここで簡単にご報告したいと思います。

|

1月30日はザ・シンフォニカの第71回演奏会で、チャイコフスキーの「イタリア奇想曲」、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」、そしてチャイコフスキーの交響曲第5番を演奏しました(すみだトリフォニーホール)。これはもともとは2020年6月に予定されていながら、感染症禍のために開催を見送ったコンサートでした。ザ・シンフォニカの皆様の情熱で、予定された通りの同じ曲目でようやくコンサートを実現でき、私にとっても大変やりがいのあるコンサートでした。

仙台フィル第352回定期演奏会(2/4)から ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 独奏 郷古廉さん

仙台フィル第352回定期演奏会(2/4)から ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 独奏 郷古廉さん

|

2月の4日、5日は仙台フィルの第352回定期演奏会で、ブラームスのヴァイオリン協奏曲と、交響曲第3番を演奏しました(日立システムズホール仙台)。

仙台フィルと2020年からブラームスに継続して取り組んできた手ごたえを感じたコンサートでした。 前半のヴァイオリン協奏曲では、今をときめく郷古廉さんの若武者のような勢いのある独奏とご一緒でき、とても新鮮な印象を受けました。

|

|

第0番は、作曲された順からいえば第1番の次にあたり、諸事情でブルックナー本人が「第0番」としたわけですが、交響曲として立派に成熟した作品であり、ツィクルスの中でぜひ演奏したいと願っていました。一方、第00番はたしかに若書きではありますが、すでに10年をかけてブルックナーの第1番から第9番までを経験した関西フィルは、若書きの中からも、のちのブルックナーの偉大な交響曲群に至る原型や魅力が至るところにあることをよく読み取り、素晴らしい演奏をしてくれました。

|

***

4月29日は新交響楽団の第257回演奏会で、ウェーバーの歌劇「魔弾の射手」序曲、R.シュトラウスの交響詩「死と変容」、ブラームスの交響曲第4番というプログラムでした(東京芸術劇場)。収まらぬ感染症禍で練習回数が制限されるなど、難しい状況がありましたが、長年お付き合いしている新交響楽団の皆さんは私と一緒に音楽することに集中し、重みのあるプログラムによく取り組んでくださいました。

***

仙台フィル第355回定期演奏会(5/6)から ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 独奏 菊池洋子さん

|

ピアノ協奏曲のソリストに菊池洋子さんをお迎えし、大曲を共に楽しんで演奏できたことを嬉しく思いました。交響曲第4番では、仙台フィルの皆さんが私の音楽をよく汲み取り、ブラームスならではの壮大なスケールと晩年の深みを、見事に表現してくださいました。

***

|

当初は2020年に予定されていながら感染症禍でやはり延期され、ようやく実現できたコンサートです。九州のまんなかにある久留米へ何度も往復するには私も高齢になり、従来より少ない練習回数になった一方、ブラームスの音楽固有のintensitaet(内的な強度)を表現するためには、やはり時にかなり厳しい要求もいたしましたが、久留米市民オーケストラの皆さんは素晴らしい本番の集中力で応えてくださって、地元の皆様に喜んでいただけるブラームスになりました。

***

東京シティ・フィル第353回定期演奏会(6/11) (Photo: c K.miura)

|

楽員の皆さんはもとより、お客様の集中力も凄まじいエネルギーを感じました。ドイツ音楽を長年一緒に追求してきた東京シティ・フィルと共にシューマンの世界にどっぷりと浸かり、演奏後はくたくたになりましたが、実に充実した演奏ができ、とても嬉しく思いました。

今年で82歳になり、振り返るとこれだけのコンサートを指揮できたことにただ感謝するばかりです。共に音楽を作る演奏家の皆様をはじめ、さまざまな形で私を支え応援してくださるすべての方々、そしてこのホームページをご覧くださるすべての皆様に、改めて心から御礼を申し上げます。来年は「飯守泰次郎のブルックナー」と題された東京シティ・フィル特別演奏会2公演(4/7、4/24 ともに会場はサントリーホール)もございます。各地のコンサートホールで、皆様にお会いできますことを楽しみにしております。

|

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

12/28「第九」第四楽章 /東京文化会館(Photo: c K.miura)

素晴らしいソリストの方々と 左から:与儀巧さん、田崎尚美さん、私、金子美香さん、加耒 徹さん

歴代のシティ・フィル指揮研究員やアシスタントが結集してくださり心強いです〜左から佐々木新平さん、海老原光さん、私、四野見和敏さん、山上紘生さんと

飯守泰次郎です。いよいよ本日は、東京シティ・フィルの第九特別演奏会です。昨日も、集中したリハーサルを重ねました。

前半はオーケストラのみのリハーサルでした。私と2回のベートーヴェン全交響曲チクルスを経験している東京シティ・フィルの皆さんは、私の音楽を身体で記憶してくださっている方も多く、若い楽員の方も新鮮な感性でともに演奏してくださっています。

ベートーヴェンを演奏するうえで、まさに彼ならではの激しさ、強靭さはもちろん大変重要です。その一方、ベートーヴェンにしかない静けさ、穏やかな優しさもまた彼の本質であり、そのコントラストの表現を求めて、練習を重ねました。

また、ベートーヴェンの音楽の中に、ごく短いフレーズであっても、「歌う」という要素があることも、特にマルケヴィチ版の経験以来、改めて大変重視しています。私の音楽に、シティ・フィルの皆さんが熱い好奇心をもって献身的に取り組んでくださっています。

リハーサルの後半は、私との共演も多く信頼するヴェテランの田崎尚美さん、金子 美香さん、与儀 巧さん、そしてフレッシュで表情豊かなバリトンの加耒 徹さん、という大変豪華なソリスト陣をお迎えし、東京シティ・フィル、東京シティ・フィル・コーアと全員でリハーサルをいたしました。この第九が実現できることを皆が喜び、全力で献身的に演奏していることが感じられ、大変嬉しく思います。

年末のお忙しい中、上野にお越しくださるお客様への感謝とともに、東京文化会館で、皆様のお越しをお待ちしております。

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

東京シティ・フィル・コーアとのリハーサル(11/30)

東京シティ・フィル・コーアとのリハーサル(12/14)

東京シティ・フィル・コーアの皆様から花束をいただきました

|

飯守泰次郎です。今年の年末は、東京シティ・フィルの第九特別演奏会を指揮いたします。以前は、東京シティ・フィル・コーアと毎年のように共演していましたが、感染禍初期の2020年2月の「ミサ・ソレムニス」を最後に、3年近くもご一緒することがかないませんでした。さらに、年末の第九で私がシティ・フィル・コーアと共演するのは7年ぶりになる、とのことで、私も心待ちにしておりました。

合唱の活動にとって大変辛い時期が続き、ようやく再び共に集まって第九を歌うことができるようになりましたが、いわゆるソーシャル・ディスタンスやマスクなどの制約は続いております。

以前のように終演後に打ち上げなどの席をもつことも難しいことから、久し振りの私との共演に臨むコーアの皆様の気持ちを花に託したい、とのことで、12/14のリハーサルで、とても美しい立派な花束をプレゼントしてくださり、嬉しい驚きでいっぱいになりました。

11月末から2回のリハーサルでは、ドイツ語の発音、コーラス全体としてのマルカート、アーティキュレーションなど、1つ1つ、粘り強く丹念に取り組んできました。例えば「streng geteilt」(きびしく分断されて)の「streng」はドイツ人が特に大事にしている言葉であって、この言葉を歌う瞬間はコーラス全体が一層ビシッと引き締まるような感覚が求められます。さらに、嬉しさが弾けるように歌うべき語や、思い切った内容の歌詞を P (ピアノ)であってもはっきりと歌うべき部分、あるいはコーラス全体があたかも爆発するかのように発語すべき箇所など、ベートーヴェンがこの作品に込めた意志を表現するために、東京シティ・フィル・コーアの皆さんが集中力と底力を発揮してくれています。

いよいよ、ソリスト、オーケストラとのリハーサルです。コンサートは12月28日の夜、上野の東京文化会館で、第九のみの1曲プログラムです。ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

|

飯守泰次郎です。今週は、「The Symphony Hall×関西4オケ スぺシャルコンサートvo.2 関西フィルハーモニー管弦楽団」(10/20)に向けて、大阪に滞在しております。

このコンサートは、ザ・シンフォニーホール40周年を記念するシリーズの一環です。まず8月に大阪交響楽団が原田慶太楼さんの指揮でスタートし、今回の10/20が関西フィルと私、次は秋山和慶さんの指揮する日本センチュリー交響楽団(11/3)、そして大阪フィルハーモニー交響楽団が尾高忠明さんの指揮で締めくくる(2023/1/29)という全4回の特別シリーズです。

関西フィルと私は、共に長年積み重ねてきたレパートリーの中から、コンサートの前半にワーグナーの「タンホイザー序曲」、後半にブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」を演奏いたします。

|

今回は客演コンサートマスターを戸澤哲夫さん(東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団コンサーマスター)が務め、私の音楽を的確に伝えてオーケストラのアンサンブルをリードしてくださっています。 ブルックナーの神秘的な響き、壮大な宇宙的なスケールの表現を求め、ツィクルスでの経験の真価が発揮される集中したリハーサルで、私も今からコンサートが楽しみです。

現在チケットもまだ発売中とのことですので、世界に誇る美しい響きをもつザ・シンフォニーホールで、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

飯守泰次郎

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

左から 仙台フィル 三宅進さん(チェロソロ首席)、佐藤晴真さん、私、コンサートマスター神谷未穂さん、吉岡知広さん(チェロ首席)と

(写真提供:仙台フィルハーモニー管弦楽団)

(写真提供:仙台フィルハーモニー管弦楽団)

(写真提供:仙台フィルハーモニー管弦楽団)

佐藤晴真さんとリハーサルの日に

飯守泰次郎です。ホームページをご覧くださる皆様にご無沙汰が続いてしまい、申し訳ありません。おかげさまで先日82歳の誕生日を迎え、今週は久しぶりに仙台に滞在しております。まだご報告できていないこれまでのコンサートについても、改めてお伝えできればと思っております。

明日10月7日と8日、仙台フィルの第358回定期演奏会を指揮いたします。

今回のコンサートの前半は、佐藤晴真さんをソリストにお迎えして、ドヴォルジャークのチェロ協奏曲を、コンサートの後半はシューマンの交響曲第3番「ライン」を演奏いたします。

佐藤晴真さんは、確立された技術と、スケールの大きな音楽をあわせもつ、大変素晴らしい才能の持ち主で、感銘を受けております。若いエネルギーがほとばしるドヴォルザークに、どうぞご期待ください。

シューマンの交響曲第3番「ライン」は、ドイツ音楽ならではの構築性をもつ壮大なシンフォニーの中に、シューマン独自の流れる様な歌謡性があります。第4楽章は、ライン川のほとりに壮麗にそびえるケルン大聖堂を思わせる、深い内容を持つ偉大な音楽です。幻想的なコラールが厳粛な聖堂内に響き渡り、ホルンが荘重に鐘の音を奏してしめくくられます。続く第5楽章は一転し、どこか親密さを感じさせる快活な音楽であり、これもまさにシューマンらしさなのです。

仙台フィルとリハーサルを重ねる度に、音楽に対する士気の高さに私も強い刺激を受けます。見事なチームワークと卓越したアンサンブルで、私を支えてくださいます。

今シーズンは、2018年から務めてまいりました常任指揮者の任期をしめくくるシーズンであり、私が指揮する5月、10月、来年3月の3回の定期演奏会は「飯守泰次郎フィナーレ」というサブタイトルが付けられております。仙台フィルとともにベートーヴェンの全交響曲、ロマン派以降の交響曲の歴史を歩んで培ってきた響きを、ぜひお聴きいただきたいと思います。仙台も冷え込んでまいりましたので、皆様どうぞ暖かくしてお越しください。

飯守泰次郎