関西フィルハーモニー管弦楽団 第248回定期(2013/6/14) |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。いよいよ6/14、関西フィルにとっても私にとっても積年の念願であった関西フィル専属の合唱団である「関西フィルハーモニー合唱団」が、発足記念公演を迎えます。

デビューとしては大曲ですが、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」をともに演奏できることを、大変嬉しく思います。この合唱団は、私も何度もご一緒してきた素晴らしいテノール歌手である畑儀文さんの情熱的なご指導のもとで、練習を積み重ねてきました。

短いメッセージではありますが、演奏会のご案内に掲載した私の文章を、ホームページをご覧の皆様にもお読みいただければと思います。

***

「ドイツ・レクイエム」は、これぞ人間ブラームスの姿だとお感じいただける作品だと思います。彼はこの曲を構想中に親友シューマンと最愛の母親を失います。やり切れない悲しみを込めて作曲することで、彼自身は救われました。この作品を聴けば、皆様もブラームスと同じように救われたと感じるかも知れません。ドイツ語であらゆる人に呼び掛ける形で書き上げられた、本当に稀な作品――まさに“人間のレクイエム”だと思います。この名曲を安井陽子さん、山下浩司さんという素晴らしいソリストのお二人、そして今回が発足記念となる関西フィル・コアと、定期演奏会という最高の舞台で共演できることを心から楽しみにしています。

日本ワーグナー協会主催 |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。今年はワーグナーの生誕200年にあたり、様々な記念公演が行われます。

日本ワーグナー協会主催による「ワーグナー生誕200年記念コンサート」(9/16、サントリーホール)に向けて、私はすでに先月から歌手との稽古を始めています。

今年で創立33年目を迎える日本ワーグナー協会とのご縁は、1990年に遡ります。協会創立10周年記念公演『トリスタンとイゾルデ』(日生劇場)に際して、指揮の打診をいただいたのですが、ヨーロッパの仕事がどうしても調整がつかず、大変残念ながら音楽稽古だけをお引き受けしたのが始まりです。

その後、2000年の関西二期会『パルジファル』、そして2005年の東京シティ・フィル『パルジファル』の公演の協賛など、さまざまな形で支えられ、また私も演奏家の立場からレクチャーやオーディションの審査などで、協会の活動に関わってきました。

9/16の生誕200年記念コンサートは、1990年以来の日本ワーグナー主催公演ということで、“『ニーベルングの指環』名場面集”と題し、前半に『神々の黄昏』から“ジークフリートの葬送”と“ブリュンヒルデの自己犠牲”、後半は『ワルキューレ』第1幕全曲を演奏会形式で上演いたします。

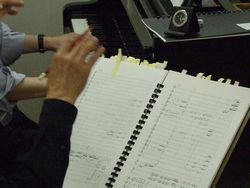

これはワーグナーに限ったことではありませんが、オペラにおいては、歌手との稽古の段階が非常に重要です。私が指揮をして、オーケストラの部分は練習ピアニストが伴奏し、1人ひとりの歌手と、歌詞と音楽の関係、発音、登場人物の心情などを掘り下げていきます。

ワーグナーの楽劇では、大編成のオーケストラが響く2000人の大ホールで、歌手が聴衆に歌詞を伝えなければなりません。そのためには、歌詞のドイツ語、特に子音の発音がきわめて明瞭であることが求められます。時にはTheater

Deutsch(劇場ドイツ語)とでもいうべき、特別な強調が必要なこともあります。

さらに、登場人物の性格、あるいは場面に応じて、求められる発音は非常に異なるのです。

たとえば、『神々の黄昏』の“ブリュンヒルデの自己犠牲”は、この巨大な四部作の大詰めの場面です。ブリュンヒルデの語りの中に「Ruhe, ruhe,

du Gott!(憩え、神よ!)」という歌詞があります。ここは、ソプラノとしては音域も低めであるうえに、言葉自体も言いにくく書かれています。にもかかわらず、特にこの「Gott(神)」は、四部作を締めくくるブリュンヒルデのこの語りの中核となる、大変に重要な言葉なのです。

この「Gott」とは、いうまでもなくブリュンヒルデの父である主神ヴォータンを指しています。したがって、この短い一言に深い愛情を込め、しかもその自分の父親を突き放して引導を渡すという、長い物語の経緯を踏まえた、非常に高度な表現が求められます。それをどうやって実現するか、歌手と私とで一緒に作っていくのです。

これはほんの一例にすぎません。登場人物の造形についてもそれぞれがさまざまなアイディアや疑問をもって準備に臨んでいますので、人物像についても話し合います。

そもそもワーグナー歌手は、歌い通すだけでも大変なことであるので、リハーサルの段階から大ホールの空間と距離感を考慮し、自分の声が広い空間に響くイメージをもって、声の使い方や配分を設計していけるようになることも非常に重要です。

今回の歌手陣はいずれも若手の実力者で、素晴らしい豊かな声の持ち主が揃っています。私は日本人歌手とのワーグナー上演の経験を長く積む中で、声とオーケストラの有機的なバランスを作ることで、聞き手に作品の本質を深く伝えることは十分に可能である、ということを確信しています。

このコンサートに向けたリハーサルの様子を、今後も折に触れてお伝えしていきたいと思います。皆様、ぜひ9/16の本番にご期待ください。

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。先週は日本経済新聞夕刊の連載もあって、いつも以上に時間に追われ、ご報告が遅くなってしまって申し訳ありません。先日の5/31に指揮いたしました、文京シビックホールでの「読響カレッジ」第2回≪ヴェルディvsワーグナー≫というコンサートを振り返って、お伝えしたいと思います。

4月から始まったばかりのこの新しいシリーズは、読売日本交響楽団の初のレクチャー・コンサート・シリーズだそうです。仕事が忙しくてなかなかコンサートに間に合わない方や、クラシック・コンサートを気軽に楽しみたい方を想定して、読響の特別客演指揮者である小林研一郎さんと音楽評論家の奥田佳道さんが監修されています。開演は20時、演奏は約1時間、という凝縮されたプログラムで、その前の30分間、奥田さんが解説をしてくださいます。今回は私も「聴きどころ」をお伝えするために、解説の後半に舞台に出て、奥田さんと一緒にお話をいたしました。

今年ともに生誕200年を迎えるヴェルディとワーグナーの序曲・前奏曲などを、それぞれ3曲ずつという、内容の濃いプログラムでした。この対照的な二人の作曲家を、このようなかたちで演奏できるのは、非常にやりがいのあることでした。

読響とは昨秋の二期会『パルジファル』のピットでずいぶん長いお付き合いをしたばかりですので、今回もお互いに気心がよくわかりました。しかも、昨秋に長く取り組んでよく理解しあえているワーグナーはもちろんのこと、ヴェルディではまたがらりと違うイタリア的な素晴らしい響きを出してくれて、大変嬉しく思いました。読響の表現力の豊かさに、改めて感服いたしました。

このように作曲家も作品の性格も異なる曲を数多く演奏することは、大曲を演奏するよりも難しい面もありますが、超満員のお客様が熱い拍手をしてくださって、短時間ながらもお楽しみいただけたことを感じました。客席の風景もいつもと少し違うような印象もあり、この日の新たな聴衆の皆様が、またコンサートにいらしてくださることを、私も心から願っております。

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。5/18は、福岡県の久留米市民オーケストラの定期演奏会です。このオーケストラを指揮するのは3回目です。初めての共演がブラームスの交響曲第1番、2回目はブルックナーの交響曲第4番でした。そして今回は、マーラーの交響曲第5番に挑戦いたします。

10年ぶりにご一緒して、オーケストラの発展ぶり、そしてこのマーラーの難曲に取り組む姿勢が立派であることに、とても驚いています。

私も久留米市民オーケストラとお会いして初めて知ったことですが、久留米市はさまざまな名産品があり、ブリヂストンの創業者の石橋正二郎の出身地として、また全国の水天宮の総本宮があることでも有名です。さらに、ベートーヴェンの第九の演奏の古い歴史があります。徳島の板東俘虜収容所と同じ時期にやはりドイツ人捕虜の収容所があって、第九が演奏されています。街の規模としては大きくはありませんが、文化的都市としてとても活発な歴史を持っているのです。

久留米市民オーケストラと一緒に演奏していると、この街がそうした文化的エネルギーに満ち、町そのものに豊かな個性があることが感じられます。久留米の皆さんは大変オープンで、人生を非常に楽しんでいるということが伝わってくるのです。

このオーケストラの中には大変色々な個性の奏者がいるので、おそらくとても色彩豊かなマーラーの5番になることと思います。プログラムの前半には、マーラーの編曲によるバッハの管弦楽組曲を演奏します。この組み合わせも、とても面白いアイディアです。活気に溢れているオーケストラなので、本番前のゲネプロで頑張りすぎさえしなければ、きっと素晴らしいコンサートになると思います。とても楽しみです。

新日本フィルハーモニー交響楽団 「新・クラシックへの扉」 |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。5月10日(金)と11日(土)は、すみだトリフォニーホールで、新日フィルの「新・クラシックへの扉」です。クラシック音楽がお好きな方も、初めてクラシック音楽を聴く方も、ともに楽しめる、低価格で本格的な名曲コンサートとして長く続いている人気のシリーズです。

今回はオール・モーツァルトで、「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、交響曲第40番ト短調、第41番「ジュピター」という大変素晴らしいプログラムです。

新日フィルとリハーサルをしながら感じたことは、スケジュールの厳しい多忙なオーケストラであるにもかかわらず、リハーサルの雰囲気がとても和やかで、楽員の皆さんが音楽する喜びに溢れている、ということです。リハーサル中、非常に肯定的で積極的な姿勢で音楽に向かう姿勢に、私は強く胸を打たれました。練習をしながら、すでに、音楽する喜びに私自身も浸ることができました。

考えてみれば、これほどの名曲を選び抜いたプログラムなので、オーケストラとしては暗譜しているくらい、すっかり体に音楽が入っている曲ばかりです。でも新日フィルは、私のパーソナルな音楽作りに非常に積極的に取り組んでくださって、本当に感謝しています。

新日フィルの本拠地である、すみだトリフォニーホールの素晴らしい音響で、これらの名曲を演奏できることが、楽しみでなりません。同じプログラムで同じ時間に、金曜日と土曜日の2回、コンサートをいたします。ぜひ皆さまのお越しをお待ちしております。

関西フィルハーモニー管弦楽団 神戸特別演奏会 |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。5/6(月・祝)は、神戸新聞松方ホールでの関西フィルの特別演奏会です。 第1部では神戸出身の作曲家で没後60年を迎える大澤壽人の作品、そして第2部はワーグナー生誕200年を記念して前奏曲と序曲をお楽しみいただく、盛りだくさんのプログラムです。

大澤壽人 (1932/ 写真提供:大澤壽文氏) |

関西フィルと私は、2005年以来、大澤壽人作品再演の取り組みを続けています。

2005年2月13日(日)いずみホール

ピアノ協奏曲第3番変イ長調「神風協奏曲」

(いずみホールシリーズ Vol.3「時代を超えたモダニズム」)

2006年11月30日 (木) ザ・シンフォニーホール

小交響曲 ニ長調

(関西フィルハーモニー管弦楽団第189回定期演奏会)

2007年11月28日 (水) ザ・シンフォニーホール

交響曲第3番

(関西フィルハーモニー管弦楽団第198回定期演奏会)

2008年10月8日 (水) ザ・シンフォニーホール

交響曲第2番

(関西フィルハーモニー管弦楽団第206回定期演奏会)

2009年11月3日 (火・祝) いずみホール

ピアノ協奏曲第2番

(いずみホールシリーズVol.17〜「1930's 輝けるフランス」)

6曲目となる今回は、大澤がボストン留学中に作曲し、まだ演奏された記録のない「ピアノ協奏曲第1番」を取り上げます。ソリストは、超難曲である第3番、そして第2番でも素晴らしい演奏をしてくださった、大澤のピアノ協奏曲の第一人者・迫昭嘉さんをお迎えします。

ピアノ協奏曲第1番は、これまで私たちが演奏してきた時代より若い頃の、新鮮さに溢れた作品です。

ヨーロッパ近代音楽の影響を受ける前の、日本人としての大澤壽人の自然な魅力があり、聴いていてとても楽しい音楽です。特にインスピレーションにおいては、全体としての完成度が高い第3番よりもむしろ優れています。

ピアニストとして非常に高い技量を持っていた大澤ならではの、ソリストのヴィルトゥオジティ(名人芸)も、すでにこの第1番から発揮されています。彼の作品の醍醐味である、オーケストラとピアノの見事なコントラストを、お楽しみいただければと思います。

迫昭嘉さんと打ち合わせ

迫昭嘉さんと打ち合わせ |

大澤壽人は、若くして欧米で華やかなデビューを飾りながら、第二次大戦に将来を阻まれて国内にとどまり、戦後は関西の音楽界の向上に力を尽くしました。激務がたたって46歳で急逝した後は、作品が顧みられることのない時期が長く続きました。2000年に大量の楽譜が発見されたきっかけとなったのは、神戸新聞の取材であり、それだけに今回の神戸新聞松方ホールでのコンサートにはいっそう深い意義があります。

関西フィルは、大澤作品の演奏をもう8年間にわたり積み重ねており、世界のどのオーケストラよりも深く彼を理解し、蘇演に情熱を持っているオーケストラです。

さて、後半のワーグナーについては、もうご説明の必要もないほどです。これまで関西フィルと『ワルキューレ』第1幕、『トリスタンとイゾルデ』第2幕、『ジークフリート』第1幕、そして昨年は『ワルキューレ』第3幕を演奏会形式で上演してきました。ともに培ってきたワーグナーの響きを、お楽しみいただけばと思います。

大澤壽人を生んだ神戸の地で、このような変化に富んだプログラムを演奏できることは、私にとっても望外の喜びです。

連休最後の休日、ぜひ港の近くの神戸新聞松方ホールへお越しになり、音楽に心身を浸してくださいますよう、心からお待ちしております。

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。明日4/29は、東京芸術劇場で、新交響楽団との演奏会です。

新響は1956年に創立されて以来、年4回の定期演奏会を開くなど、大変充実した活動を長く続けている代表的なアマチュア・オーケストラです。

私と新響とのお付き合いは1993年以来、ということは今年で20年になります。取り上げてきた曲目も非常に幅広く、今回で25回目の共演(定期演奏会としては23回目)となります。

新響は、しばしば大変意欲的なプログラムを組むオーケストラです。明日も、R.シュトラウスの交響詩「ドン・ファン」と「ばらの騎士」組曲、そして後半はベートーヴェンの「田園」という、ドイツ音楽の中心的なレパートリーに挑戦します。

私は、プロであるかアマチュアであるかということは音楽をするうえで重要ではないと思っていますので、もしかしたら彼らにとってとても厳しいことを要求しているかもしれません。もともと水準の高い新響が、おそらくさらに驚くべき集中力で、私についてきてくれているのだと思います。

明日の本番も、大変楽しみにしています。

東京シティ・フィル ブルックナー交響曲ツィクルス第2回 |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。いよいよ本日、東京シティ・フィルとのブルックナー交響曲ツィクルス第2回の本番を迎えます。

コンサートの前半には、素晴らしいソリストである菊池洋子さんをお迎えし、モーツァルトのピアノ協奏曲第21番ハ長調をお送りします。

ブルックナーの第5番という特別な交響曲を、15年前から一緒にブルックナーの経験を積み重ねている東京シティ・フィルと演奏できることを、心から嬉しく思い、感謝しております。

コンサートのプログラムに寄せて以下の文章を執筆しましたので、ホームページをご覧くださる皆様にもぜひお読みいただければと思います。

***

「ごあいさつ〜ブルックナー交響曲ツィクルス第2回に寄せて〜」

(東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第268回定期演奏会〜2013/4/19開催公演プログラムに掲載)

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団のファンの皆様、そして音楽を愛するすべての皆様!

本日は、ブルックナー交響曲ツィクルスの第2回にお越しくださいまして、どうもありがとうございます。昨年、私の桂冠名誉指揮者就任を機に開始したこのツィクルスは、第4番に続き今年は第5番、そして来年以降に7番、8番、9番と、年1回ずつ着実に重ねてまいります。

私たちは、これまでブルックナーの交響曲の演奏を共に数多く経験し、お互いの信頼関係を築いてきました。また同時期に並行して、ブルックナーのハーモニー、調性、楽器法に強い影響を与えたワーグナーの7つの楽劇を上演してきたことも、私たちがブルックナーの響きを確立するうえで非常に大きな意味がありました。

交響曲第5番は、以前に2002〜2003年のシーズンでメンデルスゾーンとブルックナーの作品を集中的に演奏したとき以来で、約10年ぶりに演奏いたします。

第5番は、ブルックナーの交響曲の中でも特に、彼の音楽の最大の特徴である心の奥深く根付いた信仰心が、素晴らしく感じられます。

ブルックナーの音楽の内容は、後期ロマン派以降のマーラーやショスタコーヴィッチなどの劇的で音楽以外の要素が入り込んだ交響曲とは、対極にあります。ブルックナーこそ、ハイドン、モーツァルトを通じて継承されてきた絶対音楽、純粋音楽の最後の作曲家だと私は確信しています。

交響曲第5番は、きわめて厳格な対位法、高度な作曲法が駆使されていますが、それらは非常に豊かな情感に裏付けされており、実際には聴きやすい音楽です。

我々が生きるこの時代は多くの問題を抱えておりますが、この1時間あまりを要する長大な交響曲を聴き、ブルックナーの純粋無垢な心と信仰に身を沈めてゆっくりと彼の音楽を堪能することは、やがて私たちが新しい活力を生み出す源となる素晴らしい経験となることと信じております。

***

東京シティ・フィル ブルックナー交響曲ツィクルス第2回 |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。東京シティ・フィルとのブルックナー交響曲ツィクルス第2回(4/19)のリハーサルが始まりました。

このツィクルスは年1回のペースで、昨年に交響曲第4番変ホ長調から始めました。今年は、ブルックナーの交響曲の中でも非常な難曲のひとつである第5番変ロ長調を演奏いたします。

第5番は、彼の交響曲の中で最も宗教的な内容を持っており、作曲家の心の奥深くが見える作品です。そして、ブルックナーがとりわけ長い時間をかけて練り上げた曲です。

実際のところ、この曲には通称(愛称)による副題が数多くあり、「カテドラル交響曲」「カトリック交響曲」「ゴチック交響曲」「ピツィカート交響曲」「信仰告白」などと呼ばれています。

4つの楽章のうち3つがピツィカートで始まる交響曲を書いたのは、ブルックナーだけではないでしょうか。しかも、ピツィカート・カンタービレとでもいうべきか、弦をはじきながら息の長い歌を歌うことが求められます。

先ほど挙げたいくつかの副題の中でも一番ふさわしい、と私が思うのは「信仰告白」です。ブルックナーはモーツァルトの「レクイエム」を崇拝し、年に1回は聴かないと気がすまなかったそうです。実際、交響曲第5番の冒頭はモーツァルトの「レクイエム」のイントロイトゥス(入祭唱)にもとづいており、この交響曲はいわば彼がモーツァルトの「レクイエム」を拡大したものなのです。

カテドラルの音を求めて |

東京シティ・フィルと私は長年一緒に仕事をしているので、ブルックナーを演奏することについてお互いに深い信頼関係ができていますが、この作品が持つ特別な宗教性を表現することは、ポピュラーな第4番や第7番などとは異なる難しさがあるのです。

楽譜の通りに音を出すだけでは抽象的あるいは機械的になりがちで、音楽の内容をお伝えすることにはなりません。

ブルックナーの書いた音符そのものはドイツ・オーストリア語圏の音楽ですが、この交響曲ではその音符すべてにラテン語の祈りのテクストが付いている、と私には感じられてならないのです。

その内容を伝えるために非常に重要なのが音色です。たとえば、第2楽章で弦楽器が歌う旋律は、弦楽器全員の音がひとつに集まって厚くなって十分にハモり、ヴィブラートはあまり多すぎず、f(フォルテ)であってもむしろドルチェ・エスプレッシーヴォ(甘く、表情豊かに)とでもいうべき、自然で有機的な響きが必要です。

全員の音色が集まる前に各人がヴィブラートをたっぷりかけたりすると、なんというかメンデルスゾーン的になり、シューマンやブラームスを経た上でのブルックナーの弦の音とは違ってしまうのです。

そして、転調に次ぐ転調の中にあって、つねにハーモニーを感覚的につかんでいることがとても重要です。

音程が美しく調和しているとき、私たちは心が洗われるような気持ちになります。そもそも音程というものは、宇宙の中にもともと存在しているものです。私たちもいわば宇宙人ですから、美しい音程を通じて宇宙と一体化するという感覚を思い出すことは、交響曲を書くことがいわば信仰告白そのものであったブルックナーの創造の源に近づくことでもあると思います。

こんなふうに、私たちは今、ひたすらに彼の信仰の奥へと分け入っているところです。